培地候補品の評価

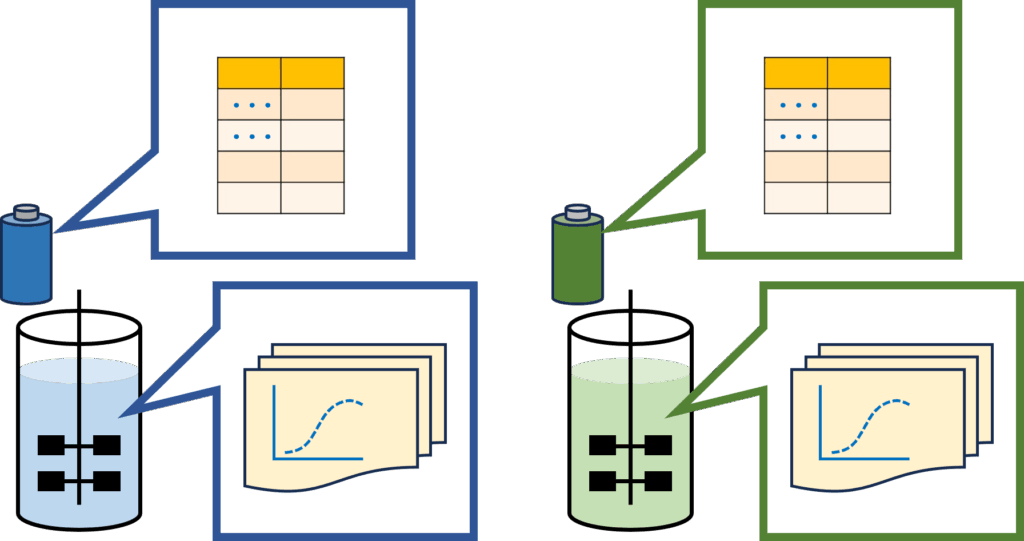

天然培地のレシピ設計(前編)でも紹介したように、人的ネットワークも駆使しながら、色々な培地サンプルを入手し、ローラー作戦で成分調査や培養試験等を行う。ただ闇雲に培養試験するよりは、事前調査を行ったり、初期段階で培養適性を調べた方がいいと思った項目を、筆者の経験独断で列記してみた。当時は、オミクス解析等の高度な分析技術もなく、基本的な生化学分析からの考察が殆どであったが、広く網掛けして確認する方法としては、現在でも十分通用するのではないかと思っている。操作面では、溶存酸素や攪拌条件で大きく培養挙動が変化する場合は、可能な限りスケールアップを想定した容器(試験管・フラスコorミニジャー等)で培養しておくのが後戻りを減らすポイントになると思う。

培地原料の基礎情報

・組成成分(C/N含量、主要組成(糖、アミノ酸、脂質等))

・取り扱い上の特徴や注意点(溶解性、発泡性など)

・培地単価(重量あたりにプラスして、C/N成分あたり単価)や調達安定性

・製造原価試算で、培地コストが占める割合を把握(目標額の設定)

菌との生理的相性

・基本成分の資化性(特に窒素化合物(アミノ態、尿素、アンモニウム塩等))

・単~高分子の資化限界(アミノ酸~ペプチド~タンパク、単糖~オリゴ糖~多糖)

その他

・培養状態に応じて、消泡剤の探索評価も必要になる

・培養のマテバラ(資化バランスと過不足)を評価できればベター

「インプット総量(培地原料、供給ガス等)

=アウトプット総量(培養液、培養菌体、排ガス等)」

の収支をCN分析等で確認し、主要成分過不足の考察材料にする

筆者の担当当時、タンパク質粉末を培地候補としてサンプル入手し、培養試験で評価したところ、安価でかつ培養成績は良好だったが、不溶成分残存(後処理で濾過工程を想定していた)と強烈な発泡で実用化困難と一旦断念したことがある。しかし、培地選定を進めるにつれて、この培地の良さが他品目では代え難いものであることが分かってきた。そこでなんとか実用化できないかと、発泡の制御検討(消泡剤選定と添加タイミング)、不溶成分残存を無くす成分検討(生育促進のため副原料添加)を行い、これら課題を解決して生産で用いることとなった。

早期に見切りをつけて諦める? or執着して使えるように頑張る? この見極め判断がとても難しいのが培地検討であろうと思う。微生物技術者の腕の見せ所でもあり、本稿の解説が参考になれば幸いである。

(執筆:K.Hi.)