培地候補品の調査

新規な微生物を扱う場合、第一歩として培地選定の進め方で迷う方はかなり多いのではないだろうか?広く知られている属種や先行文献のある菌であれば参考資料も多く、それら調査から入る場合が多いと思うが、あまり事例がない新しい菌の場合は、自分達でゼロから探索し培地レシピを設計していくしかなく、特に多種多様な天然培地選定は頭を悩ませることになる。

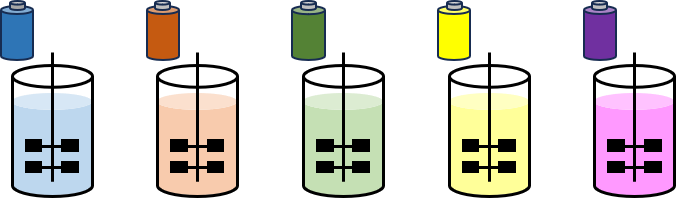

菌スクリーニングの第一歩は、試薬カタログ等から選定した培地を用い、条件検討に進むと、試薬にもよく登場する酵母エキス、ペプトンなどから始める場合が多いと思う。このような汎用培地成分やその改良レベルで経済生産できれば問題ないが、汎用培地成分は比較的高価なものが多い。製造原価の中で、培地コストは典型的な変動費項目で損益分岐点に直結し、大規模生産になっても殆どスケールメリットは得られないため(大量調達で値段交渉がやや有利になる場合はあるが)、開発初期段階で安価な培地選定をしておくことは、とても重要になってくる。

コスト視点では、精製度は多少犠牲にしても様々な副産物等から有機窒素源を探すと、割と安価に抑えられるが、製品の要求品質や調達安定性とのバランスをよく考慮して選ぶ必要がある。かなり大量使用まで想定して選定するならば、世間に安定的に大量流通している糖・油・穀類などの食品やその製造副産物、工業製品の副産物に着目して、サンプルを取り寄せて培養適性をテストするといいかもしれない。生産および品質の許容範囲があるならば、一次産業の副産物まで遡ることも可能であろう。

筆者の場合は、自身での有機窒素源調査に加え、取引商社に希望や課題を伝えて、様々なサンプル提供依頼することをよくやっていた。当時、培養技術の会話がよく通じる商社担当者の方と巡り会えたことが幸運だったと感じている。酵母エキス価格の課題を担当者に伝えたところ、様々なグレード品の技術紹介を受けて培地製法の知見を深めることに役だった。エキスの元となる酵母の種類には、パン酵母等の製品酵母由来と、ビール酵母等の醸造副産物由来があり、栄養価や価格にかなりの違いがある。パン酵母由来エキスの中でも、廃糖蜜の原料違い(サトウキビorテンサイ)で多様なグレードがあり、成分組成の違いが培養成績にも影響し、購買価格も違っていた。

培地選定に関わる技術情報は、取引先からの情報ネットワークで得られることも多く、文献や教科書等での調査と同じかそれ以上に重要と感じた次第である。

(執筆:K.Hi.)