シード培養の大切さ

液体培養に関する多くのレポートは、本培養条件を詳細に記述するのに比べると、シード培養(前培養・前々培養・・・)条件の記載は少ない。担当者として培養実験の場数をこなすうちに、あるいは組織として長年の事業実績を積む過程でシード培養の重要性に気付き、本培養接種菌の状態制御を着実に行っている場合が多いと思うが、経験が浅い段階で、シード培養条件の設計まで手が回らないことを言い訳に適当にやっていると、後々になって本培養結果が安定しない等の苦労にぶち当たるので(筆者の苦い経験則)、まずはきっちりと一定条件に管理し、再現できるように詳細な記録をつけておくことは最低限の心構えとして必要であろうと考える。

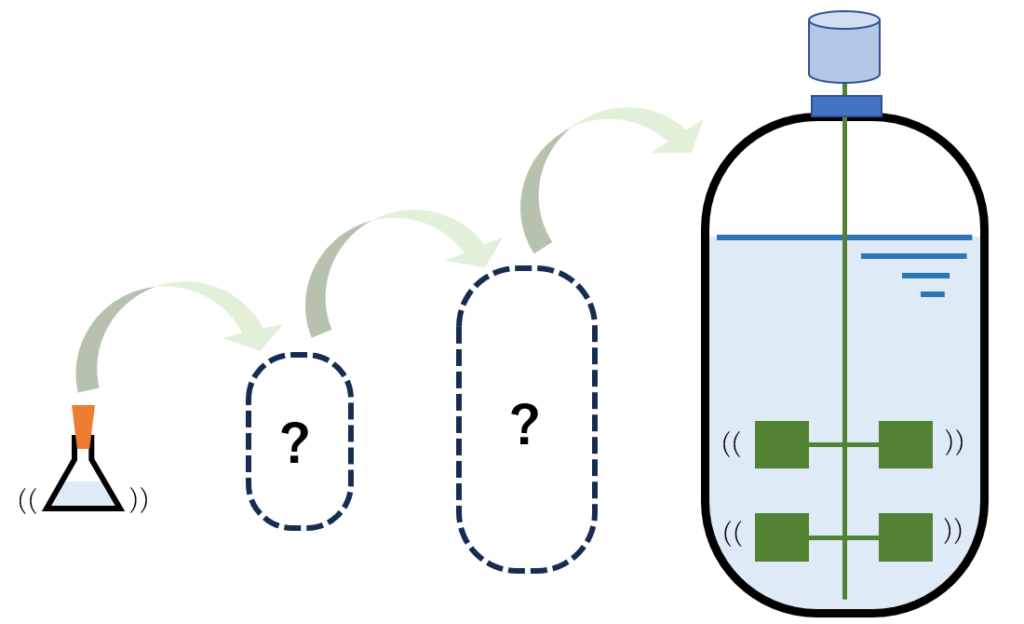

シード培養の設計は、本培養成績や安定性のみならず、コストにも大きな影響を与える。例えば、本培養100m3タンクに対して、シード培養槽(前培養槽)の選択を10%植菌(10m3)と0.1%植菌(100L)を比較すると、少量植菌法の方が、設備投資だけでなく装置オペレーションや維持費の負担を大きく低減できることは容易に察しがつく。さらにフラスコまでスケールダウンできると、経済効果絶大である。極端に少ない植菌量に挑戦すると、本培養時間の長期化や不安定化の原因になるので要注意だが、菌の性質(比増殖速度、コンタミ耐性など)によっては上述の少量植菌(0.1%程度)でも十分に使えるというのが筆者の経験である。

菌の状態(対数増殖期or定常期など)、接種菌の量、シード培養液成分の持ち込み、このような影響因子をうまく制御するだけで、本培養の成績向上が図れることもある。この議論を突き詰めて上流まで遡ると、保存菌株の重要性にまで話が行き着く。活性の高い優秀菌を大量かつ安定的に長期間保管する技術が生産事業には極めて重要ということになり、経験豊富な企業ほど、この技術や菌株管理に一定の経営資源を投入している場合が多いと思う。

優れた本培養成績を裏側で支えているのは、優れた菌株保存技術やシード培養技術であることが多いのではないだろうか。三つ子の魂百までの気持ちで、保存菌株からシード培養を経てスケールアップに至るまで大事に育てる気概を持って菌に接することが、優れた培養成果に繋がるものと信じている。

(執筆:K.Hi.)