生産の協業先選定苦労話

研究開発から生産まで自社一貫で行なう事業形態(垂直統合型)ではなく、委託生産等の協業によって行なう場合が多数ある。新規事業が立ち上がって安定し、自社工場を保有する段階に至るまでは、生産や開発で協業するケースが多い。筆者が携わっていた新規製品の場合は、微生物培養のコア技術に関してはパイロットスケールまで自社、それ以外は委託生産という方式を採っていた。パイロットは試作品製造できるスケールであったため、自社製試作品を用いて、品質影響確認や御客様からのフィードバックを受けて技術開発に活かすPDCAサイクルを回していた。

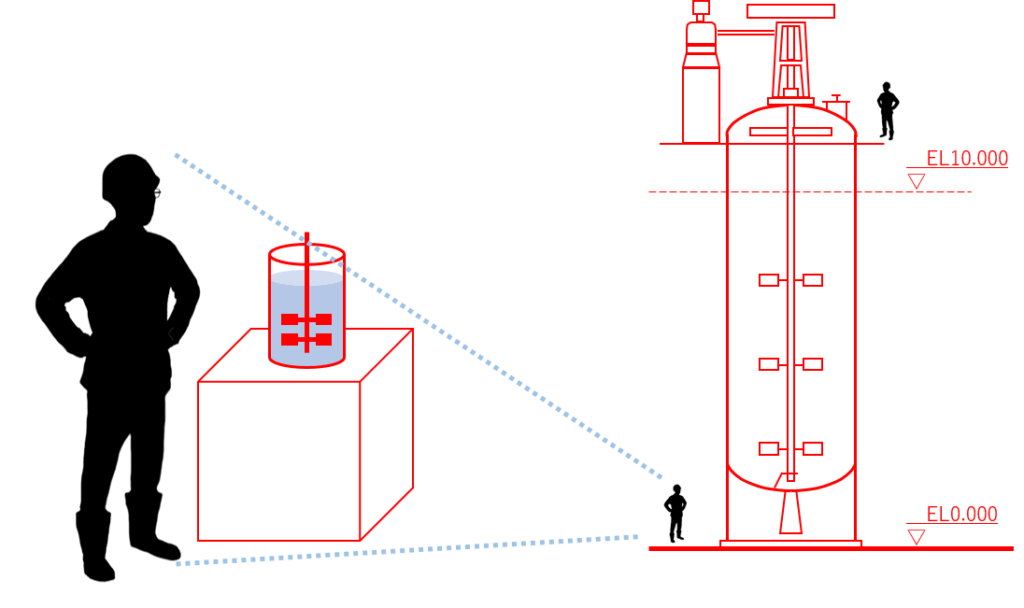

新製品事業の伸長が見込まれる段階で、微生物培養の生産協業先を探すこととなり、その鍵は、協業先の培養タンクスケールと培養後の後処理工程設備であった。スケールや設備概要がマッチすると、培養方法や分析方法のトランスファーを行なうが、この段階で、自社蓄積技術(培養方法)が協業先と上手くマッチしない場合が顕在化してくる。培養設備に関しては、本培養と前培養(種培養)のスケール比の違い、流加培養法であったため流加培地用タンク規模や添加法、攪拌能力の違い等々の諸条件の相違が多数発生する。小型設備に関しても、種培養のフラスコ振とう機仕様や分析機器の違いなど限りなくある。仮に上手くマッチしても、協業先での稼働空き状況を踏まえた調整になる。実際には、かなりの時間をかけて制約条件を確認し、合わない場合は自社に持ち帰ってその相違点影響を評価したり、場合によっては培養方法のレシピ書替えまで検討せねばならない。パイロットスケールまで自前主義で開発を進めることは、技術開発の高みを狙う意味では非常に有効であるが、そこそこの一般的な技術で作れる製品の場合は、生産協業相手先を予め見つけてから、自社の研究開発に落とし込んだ方が効率的ではないか?ということを振り返って感じた次第である。培養技術の特殊性(特殊な培地成分や菌、高度な制御の必要性)や戦略(特許出願等による技術の囲い込み等)を踏まえて、協業に移る段階(開発から、生産から等)を予め構想しておくことが重要であろうと考える。

技術開発のマネジメント面では上記のような難しさはあるものの、協業先と一緒に仕事をすることで、現場担当者視点で多くの気付きがえられることは間違いないと思う。無菌操作やサンプリング方法等の細かな作業法や、現場設備の運転法・仕様等には各社の流儀があり、いわば企業間での他流試合のようになる。技術者間の他流試合による気付きの連鎖が次々と進むことで、培養産業全体の底上げに繋がっていくものと信じている。

(執筆:K.Hi.)